Numéro 31

Comment sont arrivés les acquis sociaux

Au Havre, la lutte des employés de magasin pour le repos hebdomadaire (suite)

Jean LEGOY

Ancien Vice-président du Centre Havrais de Recherche Historique

Dans le précédent numéro, Jean Legoy a raconté les premiers

tâtonnements et les premières actions pour obtenir la libération du

dimanche. Il développe ici la longue marche vers cet objectif. (accéder à la première partie de

l'article) (Fil

rouge n°30)

Ce sera finalement en 1937, c'est-à-dire à l’époque du gouvernement de Front Populaire, que l’ouverture des magasins sera définitivement interdite le dimanche au Havre. Il aura fallu quarante-quatre ans de luttes et d’obstination pour l’obtenir.

Cet acquis sera complété au fil des années, par des extensions au samedi après-midi, voire au samedi tout entier, de fermetures de services publics.

Aujourd’hui il est menacé par le gouvernement, qui non content de

vouloir éradiquer mai 68, veut éradiquer tous les acquis sociaux et

faire revenir le monde du travail un siècle et demi en arrière.

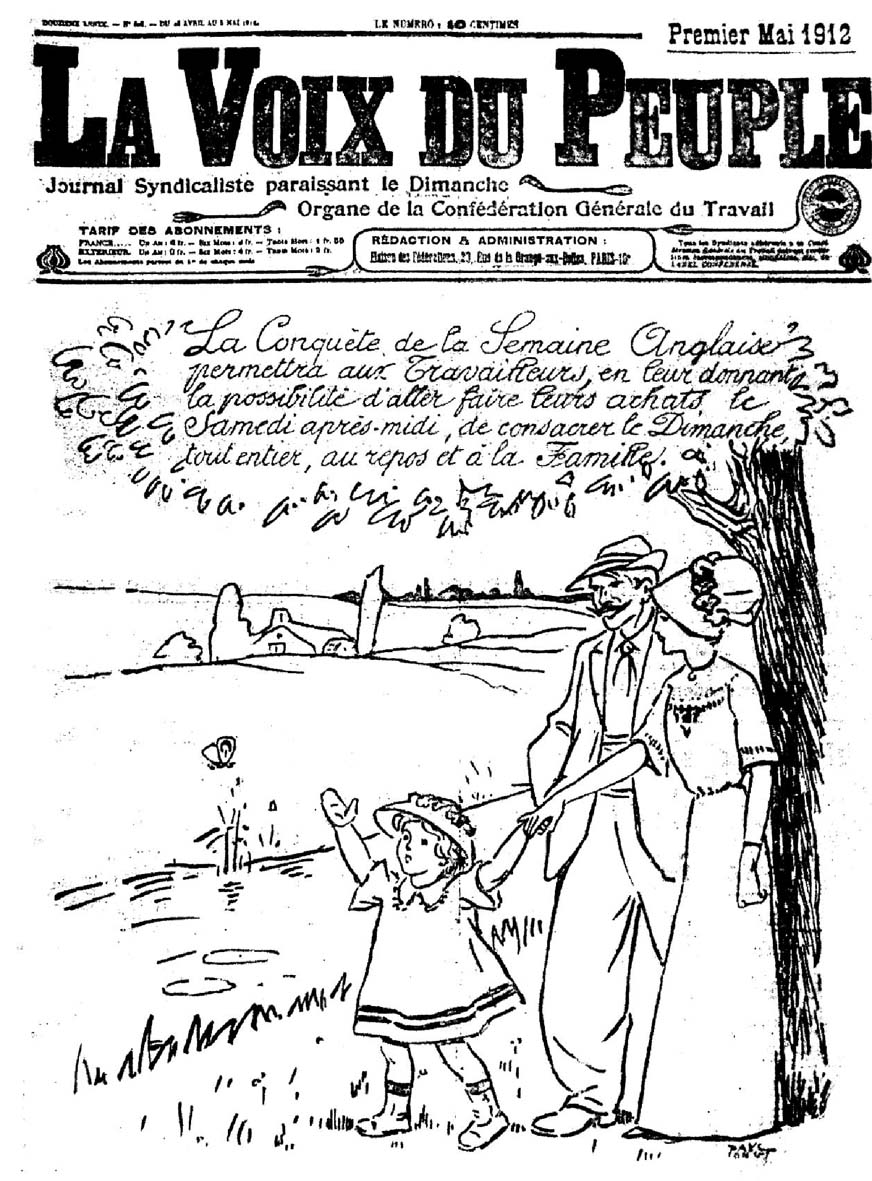

La Voix du Peuple, organe de la CGT mène

campagne pour la semaine anglaise: ici pour le 1er mai 1912

Deuxième partie

Premiers succès

Dans les dernières années du XIXe siècle, les employés de magasins ne sont plus seuls à lutter pour le temps de vivre par la diminution de la durée du travail et l’octroi du repos hebdomadaire.

Les facteurs réclament la suppression de la tournée du dimanche après-midi ; le 14 août 1897, le Syndicat des Typographes du Havre met la maison Micaux à l’index, le patron veut obliger son personnel à venir le dimanche tout en ne le rétribuant que si ses clients apportent du travail ; en 1898, les garçons coiffeurs demandent la fermeture des salons en semaine à huit heures du soir, et le dimanche à deux heures.

La création du syndicat

1899 va être au Havre, la grande année de la lutte des employés du commerce de détail pour l’obtention du repos dominical. Le mouvement reprend à la fin du mois d’avril et ne cessera guère jusqu’à la fin de l’année. Comme en 1894 et en 1896, la reprise de la campagne revendicative coïncide avec le retour des beaux jours. Mais cette fois, les employés ont tiré les leçons des campagnes précédentes.

Leur échec a été dû à la mauvaise volonté des patrons, mais surtout au manque d’organisation, d’union et de fermeté des employés.

C’est pourquoi, lors d’une assemblée générale tenue à l’Hôtel de Ville du Havre, le 20 avril 1899, les employés décident de s’organiser en un syndicat et de faire pression sur les patrons par des moyens légaux.

Conseillés par l’avocat Jennequin, fondateur au Havre du groupe de l’Union socialiste, affilié au Parti Ouvrier Français, les employés menacent de demander au Conseil municipal le retrait de l’autorisation de faire des étalages sur le trottoir devant les magasins ; comme déclare un orateur « sans étalage, pas de vente… C’est ainsi que les employés de Bordeaux, Lyon et Marseille ont obtenu gain de cause ».

Un autre orateur affirme qu’il faut d’abord obtenir la fermeture à midi, étape dans la fermeture de toute la journée.

L’action entreprise fait réagir violemment les patrons. Certains menacent leurs employés de renvoi en cas d’adhésion au syndicat, d’autres prétendent faire une vente importante le dimanche avec la venue des touristes par le chemin de fer et des visiteurs bas-normands arrivés par bateaux, d’autres encore se posent en défenseurs de la liberté individuelle.

La Ligue pour le repos du dimanche, bien discrète jusqu’alors, repousse toute action coercitive et considère que le problème est à débattre « librement » entre patrons et employés. Des francs-maçons condamnent l’action entreprise car disent-ils, réclamer le repos dominical, c’est réclamer le repos religieux, « Le repos du dimanche, écrit l’un d’entre eux, ne serait qu’un acte de soumission aux Églises, auquel la Société civile ne saurait se prêter ».

Le syndicat atteint 400 membres

quinze jours après sa création

Malgré ces attaques, le syndicat des employés se renforce, il atteint un effectif de 400 membres quinze jours après sa fondation. Les dirigeants sont très modérés, ils multiplient les déclarations apaisantes : « le syndicat a été fondé sur des bases toutes de conciliation et de fraternité.. Lequel des employés faisant partie du bureau peut avoir à l’égard de toutes les maisons du Havre d’autres sentiments que des sentiments respectueux pour tous les patrons ou directeurs de ces maisons ? »9. Ces dirigeants syndicaux désavouent « les jeunes employés sans expérience » qui ont défilé dans les rues en chantant « C’est dimanche, c’est dimanche, c’est dimanche qu’il nous faut… ». Les membres du bureau vont rencontrer individuellement les 250 patrons qui emploient du personnel et obtiennent verbalement leurs accord (sauf sept irréductibles) pour la fermeture du dimanche après-midi à partir du 4 juin 1899 ; Ce jour là, pour fêter la victoire, environ 300 employés se réunissent au siège du syndicat à Franklin, puis en cortège, ils se mettent en route vers l’Hôtel de Ville. En tête, une fanfare, puis la bannière du syndicat, ensuite le bureau syndical, enfin les syndiqués, les femmes d’abord, tous portant une marguerite naturelle à la boutonnière. Arrivés au jardin d’hiver de l’hôtel de ville, un lunch est servi aux manifestants qui écoutent plusieurs allocutions célébrant la victoire, exaltant la solidarité des travailleurs et le rôle du syndicat et menaçant les réfractaires de faire intervenir « le pouvoir municipal » pour leur faire entendre raison. Il est à remarquer qu’à aucun moment, le problème de la perte de salaire que peut provoquer le repos du dimanche n’est évoqué ni par les employés, ni par les patrons ; cette perte, qui est réelle, aurait pu tempérer l’ardeur des uns ou servir d’argument aux autres. Il n’y a qu’un hebdomadaire havrais, La Cloche Illustrée10 qui, dans un article, évalue à 250 francs par an la perte éventuelle de salaire pour un employé. Mais l’allégresse de la fête du 4 juin est de courte durée. Dès le dimanche suivant, les patrons ne tardent pas à reprendre ce qu’ils avaient été contraints d’accorder : une quarantaine de magasins ouvrent à nouveau toute la journée.

A nouveau, bataille, le patron du Gagne-Petit, prend la tête de la résistance patronale. « Sa clientèle, dit-il au journaliste qui l’interroge11, est surtout composée d’ouvriers d’usine et d’employés pour lesquels le dimanche est le seul jour consacré aux achats. L’affluence de la clientèle en ce jour est telle que, dans certains dimanches, il est amené à laisser son magasin ouvert jusqu’à 10 heures du soir. La vente du dimanche représente la moitié de son chiffre total d’affaires. Il est donc en présence d’une absolue nécessité qui est pour lui question de vie ou de mort. Il résistera jusqu’au bout ». Étant à la tête d’un des rares magasins de nouveautés installés dans ce quartier ouvrier, Bataille dit certainement la vérité. Le problème est que la fermeture des magasins le dimanche s’inscrit dans le problème plus général de la diminution du temps de travail et de son aménagement pour l’ensemble des salariés. Il est certain que travaillant au moins six jours par semaine et à la moyenne de douze heures par jour il ne reste guère de temps à l’ouvrier, hormis le dimanche, pour faire des achats.

Sans attendre les ordres du syndicat, le dimanche 18 juin et les jours suivants, par centaines, les employés manifestent dans les rues et devant les magasins, conspuant les patrons qui restent ouverts, lançant des pierres, se heurtant à la police qui opère plusieurs arrestations.

Peut-être pour des raisons de politique municipale (les élections municipales de 1900 approchent) le Journal du Havre s’apitoie sur le sort des employés 12 :

« C’est d’abord la faction montée aux étalages par des femmes, du matin au soir, sans guère bouger. Il n’est personne qui n’ait plaint sincèrement ces malheureuses dans les jours rudes d’hiver où le froid excessif se double d’une bise qui coupe le visage et pénètre jusque sous les vêtements. Les soldats ne montent la garde que pendant deux heures et ils peuvent faire les cent pas pour se réchauffer ! C’est ensuite, toujours pour les femmes, l’interdiction de s’asseoir quand il n’y a pas de clients. C’est enfin la question des repas et du coucher obligatoires, dans certaines maisons afin d’avoir les employées sous la main, à n’importe quel moment ».

Une pétition pour le repos du

dimanche

Le Journal du Havre lance une pétition pour le repos du dimanche qui recueille plusieurs centaines de signatures. Le Conseil municipal saisi par la Chambre syndicale des Employés de magasins, délibère le 26 juillet 1899 sur une pétition adressée par le syndicat. Après une longue discussion, le Conseil autorise le Maire à prendre un arrêté interdisant « les étalages sur la voie publique au devant des boutiques et magasins… Les dimanches et jours fériés à partir de midi ». Mais les patrons ne sont guère impressionnés par cette décision et des irréductibles, en nombre variable, continuent chaque dimanche après-midi à ouvrir leurs magasins. Les manifestations des employés sont fréquentes, parfois même violentes comme les 15 et 18 octobre 1899, provoquant l’arrestation et la condamnation de plusieurs « meneurs ». Les autres syndicats ouvriers se solidarisent avec les employés en appelant leurs adhérents à s’abstenir d’acheter dans les magasins qui ne ferment pas. Toujours partisan de la modération, le bureau du syndicat des employés de magasins accepte, à la fin octobre 1899, un compromis proposé par les patrons :

La loi de 1906

Dans les années suivantes, les employés de magasins vont être attentifs à l’application de ce compromis et n’hésiteront pas à manifester dans la rue dès qu’un patron cherchera à le transgresser. Ainsi, en février 1900, le seul commerçant réfractaire à la fermeture du dimanche après-midi est encore le patron du Gagne-Petit. Le dimanche 18 février, à la suite d’une réunion syndicale tenue à Franklin, plusieurs centaines d’employés de magasins partent en cortège manifester rue de Normandie. Le cortège est rapidement grossi par des habitants du quartier et c’est plus d’un millier de personnes qui se postent sur le trottoir d’en face, conspuant Bataille, criant sur l’air des lampions : « C’est dimanche qu’il nous faut ! Ferme ta boîte ! etc. »13. Des échauffourées se produisent avec la police qui procède à huit arrestations ; parmi celles-ci, il n’y a que trois employés de magasins, les autres sont des manœuvres ou des ouvriers d’usines.

La loi accordant le repos hebdomadaire est enfin votée le 10 juillet 1906. Elle stipule:

La suite du texte prévoit toute une série de dispositions particulières à certaines circonstances et à certaines professions où l’application de la loi « serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement ». Ces dérogations sont accordées par le préfet après avis du Conseil municipal, de la Chambre de Commerce et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés.

Avec ses ambiguïtés, et surtout la possibilité d’accorder des dérogations, l’application de la loi va soulever de nombreuses difficultés et il faudra attendre plus de trente ans pour en voir, au Havre, le complet effet.

La difficile application de la Loi.

Les employés de magasins et avec eux plusieurs autres catégories de travailleurs, ont remporté une grand victoire avec le vote de cette loi. Mais les nécessités locales ou individuelles, la résistance du patronat vont en rendre l’application difficile, la lutte n’est pas terminée

Dès le vote de la loi, le Conseil municipal du Havre est assailli par les demandes de dérogations, surtout de la part des coiffeurs qui demandent l’autorisation de travailler au moins le dimanche matin, ce qui leur est accordé. La première demande de dérogation émanant d’un commerçant employant du personnel est celle du gérant de la succursale de la maison Au Planteur de Caïffa, 227 Rue de Normandie qui demande pour seize de ses vingt-trois employés, l’autorisation de leur accorder le jour de repos le samedi au lieu du dimanche ; satisfaction lui est donnée 14. Les demandes de dérogation se font très nombreuses : le journaliste qui fait le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 26 septembre 1906 écrit : « les demandes de dérogation abondent et, comme il y a à peu près autant de cas spéciaux que de demandes, que chacune doit être examinée à part, ce sont d’interminables discussions que closent des solutions forcément parfois un peu contradictoires, c’est-à-dire variant du noir au blanc pour des cas à peu près identiques…. »15. Le 31 octobre 1906, le Conseil vote « des dérogations demandées par un grand nombre de commerçants en détail, dont la seule nomenclature serait l’équivalent d’une ou deux pages de l’Annuaire du Havre » 16.

Cependant, pour faciliter l’application de la loi, le maire du Havre publie le 22 novembre 1906, un arrêté fixant la fermeture de tous les marchés de la ville le dimanche à midi. Les ambiguïtés de la loi permettent à certains patrons de la contourner. Ceux qui n’emploient pas de personnel, partisans de la libre entreprise, continuent sans problème à ouvrir le dimanche. C’est aussi le cas de certains qui emploient du personnel mais qui, le dimanche, mobilisent les membres de leur famille. C’est, entre autres, le cas d’un commerçant du cours de la République qui, ce jour là, emploie ses trois filles âgées de 18, 17 et 15 ans ; comme écrit l’inspecteur du travail dans sa réponse au maire du Havre « M.F… exploite son commerce à l’aide de ses trois jeunes filles mineures, par conséquent non assujetties à la réglementation du travail puisqu’elles sont sous l’autorité paternelle… »17.

Ces exceptions excitent la résistance des adversaires de la loi et servent de prétexte aux demandes de dérogations. Le Syndicat des Employés de magasins ne reste pas inactif devant cette situation, il prend plusieurs initiatives pour essayer de contrer la résistance des patrons et obtenir la ferme application de la loi. La lutte est portée sur le plan municipal et c’est à l’intérieur du Conseil que, lors des séances, vont s’affronter partisans et adversaires du repos dominical, surtout à partir de mai 1908 où les républicains de gauche accèdent à la municipalité. En juillet 1908, le syndicat s’adresse à la Municipalité pour obtenir l’interdiction complète des étalages le dimanche et la suppression du marché du Rond-point ce jour là, exception faite de la partie alimentation18 ; demande repoussée par le Conseil (dont sont membres plusieurs commerçants). L’année suivante, le syndicat demande l’annulation des dérogations accordées depuis 1906, cela concerne 127 commerçants. Le Conseil municipal refuse à nouveau, il préfère prendre une décision au cas par cas. Le Conseil municipal élu en 1912, qui voit l’entrée de plusieurs socialistes à la municipalité s’abstient désormais de formuler un avis sur les demandes de dérogations car, dit-il « un avis défavorable ne serait certainement pas pris en considération, mais (le Conseil) signale toutefois le danger, pour la sauvegarde des dispositions tutélaires de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire, des nombreuses dérogations qui sont présentement accordées et qui font dévier la loi de son principe, en faisant obstacle aux résultats qu’en espérait le législateur »19. Autrement dit, la décision est entre les mains du préfet, à lui de prendre ses responsabilités.

Avec l’élection en 1919 d’une municipalité radicale, le problème du repos du dimanche évolue. Les demandes de dérogation sont désormais systématiquement repoussées. L’application de la loi sur la journée de huit heures fait évoluer la situation. Le 10 juin 1919, un contrat collectif de travail conclu entre l’Union des Commerçants du Havre et le Syndicat des Employés de Magasins complète celui concernant l’application de la journée de huit heures : il prévoit l’instauration de la semaine anglaise avec fermeture des magasins le lundi matin en plus du dimanche20.

En 1931, une demande conjointe de la Chambre Syndicale des Employés de Magasins et du Syndicat chrétien des Employés de supprimer les dérogations accordées aux commerçants de la partie ouest de la ville reçoit un avis favorable de la part de la Municipalité. En 1937, c’est la ville entière qui voit la suppression de ces dérogations.

Enfin, le dernier obstacle au repos du dimanche est levé cette même année : dans un premier temps, le 5 mai 1937, le marché du Rond-point pour les articles autres que ceux d’alimentation est ramené du dimanche matin au samedi après-midi ; dans un deuxième temps, le 22 octobre 1937, le marché du samedi après-midi est étendu à la journée entière, ce qui entraîne, à courte échéance le report de tout le marché, alimentation comprise, au samedi. D’ailleurs, la loi des 40 heures votée le 13 juin 1936 qui est progressivement appliquée ne permet-elle pas aux travailleurs de profiter du samedi pour faire leurs achats ?

Commencée en 1893, la victoire est quasi-totale en 1937 ; il a

fallu quarante-quatre ans de luttes et d’obstination pour l’obtenir.

Comme l’avait déclaré dès 1894, l’un des responsables havrais du

mouvement : « il n’est pas indifférent à la société tout

entière que chacun de ses membres puisse, après une semaine de labeur

comme après une journée de travail, goûter un repos aussi salutaire

pour le corps que pour l’esprit ».

2009:

vers un retour en arrière de 70 ans?

Le 1er février 2008 les salariés des grandes

surfaces luttaient pour conserver cet acquis de 70 ans qu'était le

repos du dimanche !

Dans la nuit du 23 juillet 2009, les député sarkosistes ont voté ce

recul social historique par 165 voix xontre 159 ! La lutte continue !

Notes: